読む

2025.04.30 住職のおすすめ本

大澤真幸『我々の使者と未来の他者』 (集英社2024)

お墓を上げてしまい、御遺骨は永代供養塔に入れたい、と希望する檀家さんが増えている。これは全国的な風潮であり、これからも進んでいくように見える。次の代がいないので永代供養を希望される場合はわかるのだが、疑問なのは、子供さんがいらっしゃるのに永代供養を希望される場合である。その理由をお訊ねすると、「子供に迷惑をかけたくないから」と言われる。お墓を持つことは迷惑なのか、お寺とのかかわりを持つことは重荷なのか。お墓も仏壇も、先祖からの遺産である。それを重荷と思い、継承せず、自分のところで断絶させたいと願っているように見える。これは大きな絶望であるといえる。なにに絶望しているのか。これは、この檀家さんの件だけではなく、私たち現代の日本人がなにに絶望しているのか、という問題でもある。

大澤は本書でこの疑問に答えようとしている。大澤によれば、現代日本人が失ったのは「我々の死者」である。第二次大戦の敗戦後、日本人は、それまでの軍国主義はまちがいであるとして、大戦で死亡した膨大な数の戦死者を、「我々の死者」として祀れなくなった。戦死者たちの希望を、今の私たちの希望として引き継ぐことを断念した。この喪失が、「未来の他者」への想像や責任の欠落や喪失として現象する。なぜなら、自分たちを過去の死者からの継承者としない場合には、自分たちの継承者としての未来の他者も、想像できなくなるからである。それは現代日本において、環境問題において、あるいは原発の問題において、未来のまだ見ぬ子供たち(「未来の他者」)へ渡す責任感を喪失し、無関心になることに帰着する、と大澤は言う。なるほどと思う。では、どうすればよいか。どうすればわれわれは、「我々の死者」を見出し、「未来の他者」への責任を回復することができるか。

お寺側から言えば、葬儀や法事の際、いったいこれはどういう行為であるのかを見つめることが必要だと思う。葬儀や法事とは、いわば臨終のときを追体験するということである。臨終のとき、人は、残る人々に、なにかを渡す。それは、希望や願望であるだろうし、あるいは恨みや心残り、苦しみなどの暗い感情かもしれない。しかしともあれ、見送りの人に対して、なにかを託すのである。その託されたものを思い起こし、それをわれわれへの希望や願いに変えてあらためて受け取ることこそが、葬儀や法事を営むことの本質である。

そして、その受け取ったことを次の代に渡すことが、葬儀や法事のもう一つの役割でもある。だから、小さな子供を抱えて葬儀や法事に出ることは正しいし、故人の思い出の片々を会葬者が語り合うことは正しい。そのことが故人を「我々の死者」にし、私たちがそこに接続し、未来への責任を持つことになるからだ。本書は今の時代を読む、大事なプラットフォームとなる一冊だと思う。

2025.03.30 住職のおすすめ本

一橋大学社会学部 加藤圭木ゼミナール編『大学生が推す 深掘りソウルガイド』 (大月書店2024)

こんな想像をしてみよう。現在私たちが住んでいる国が、かつては別の国に占領されていて、その痕跡が、町のすみずみ、かどかどにいまも残っているとしたら。そしてそれを毎日毎日私たちが目にせざるをえないとしたら。私たちはきっと、この別の国に対して、根強い感情を持つだろう。それが、怒りであるか、憧れであるか、悲しみであるか、あるいはそのすべてであるのかはわからない。ともかくも、根強い感情をつねに掻き立てられるだろうということは、容易に想像できる。これは現在の韓国と日本との関係であり、あるいはかつての日本とアメリカの関係である。日本は7年間、アメリカを中心とする連合国軍の占領下にあった。その占領の痕跡は意識的に各所で消されたが、日本人の精神性には、アメリカに対する恐怖と憧れとが刻印された。韓国の場合は、日本は36年にわたって占領したため、その痕跡は社会のすみずみに浸透してのこり、いまも日々、韓国の人々の根強い感情を刺激し続けている。私はこのことを本書で教えてもらった。本書は一見、お気軽でおしゃれな、今風のソウルの観光案内、グルメ案内と見える小さなかわいい本でありながら、手に取った者にソウルの重い歴史を手渡してくるものだ。たとえば、ソウルに行くには仁川(インチョン)国際空港が便利だが、この空港が存在するのは、江華島の向かい、そのすぐ近くである。1875年の江華島事件こそが、日本の朝鮮半島への軍事行動のはじまりであることは日本人は歴史の教科書で知っている。

だが、仁川空港に乗り降りする多くの日本人のうち、いったいどれくらいが、その歴史に思いをはせるだろう。思い出そうが出すまいが、その歴史的事実は厳然としてその場所にうずくまっている。それに気づくことは、加害国としての歴史に気が付くことであり、韓国を絶えず刺激しつづける傷のありかを自覚することだ。しかし、この傷のありかを自覚することではじめて、私たちは対話のいとぐちをかすかに見つけられるのだと思う。これは韓国に対してだけではない。ヒロシマ、ナガサキにおけるアメリカ、南京における日本、フクシマにおける東京電力において、傷のありかを自覚することで、私たちは、困難な対話のいとぐちを見つけられると信じる。

2025.01.30 住職のおすすめ本

岡﨑乾二郎『感覚のエデン』 (亜紀書房2022)

講義のために資料を集め、本をいろいろ読んでいくと、論証や知識が増えていくその一方で、一冊の本が持つ力を、だんだん感じられなくなっていく気がする。一冊の本には言葉を換え、思考を替え、生き方を変える力が、確実にある。だから読書という行為が二千年来成り立つわけなのだが、本を数多くわたり読んでいくうちに、一冊一冊にそんな力が存在していることに対して鈍感になってしまうような気持ちになるのだ。そんなとき、私は岡﨑乾二郎氏の本を開くことにしている。岡﨑氏の本は、発見に満ちている。なによりも、言葉を換え、思考を替える衝撃を、一行一行が持っていて、読むと頭の奥の方に火がつけられ、沸騰をはじめている。

最初の単行本となった『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房 のち文藝ライブラリー)からすでに持っている岡﨑氏のこうした文章の特色を、批評家浅田彰氏はつぎのように讃えている。「(本書は)素早く脳内に入り込むと爆弾のように破裂して悦ばしい驚きと混乱で満たし、交換台のように機能して無数の異質な情報から新しい世界像を紡ぎ出す」。これは岡﨑氏の『抽象の力』(亜紀書房)についての批評だが、岡﨑氏の文章全般にわたっても該当すると思う。本書『感覚のエデン』は、岡﨑氏が折々に書いた論考をまとめたもので、それぞれが極めて貴重な論証であるとともに提言となってもいる。

私たちがこの本を十分に読むには、その時代背景や掲載の場所を参照しておくほうがいいだろうと思う。けれども同時に、時代背景や掲載場所を外して読まれたときに、岡﨑氏の文章は新たな意味を荷い、新たな知性を沸騰させる。たとえば本書に収められる「確率論的主体論」や「理性の有効期限」は、東日本大震災を踏まえて述べられた論述だが、これはまさに能登の大地震に遭い、コロナ禍が残存し続ける現代において、さらにはこれからの未来においても、くりかえし精読されなければならない論考だといえる。新しい世界像は、異なる時代に読まれるそのつど、つねに新しく紡ぎ出されるのだ。おそらくそうした著作こそを、「古典」と呼ぶのである。本書は出版されたはじめからすでに、「古典」となっていると思う。

2023.11.25 住職のおすすめ本

伊丹十三『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫2015)

9月に講義の仕事があり、出張で愛媛県今治市まで行くことになった。それで、松山まで足をのばした。松山にぜひ行きたいところがあった。「伊丹十三記念館」である。伊丹十三(1933 -1997)の遺した8万点にもおよぶ品々を、その業績によって分類展示した記念館、というと、かたくるしく思われるだろうか。けれどもそこは、入ってみると一本の樹が植えてあるさっぱりとした明るい庭が目に飛び込んできて、その庭にはタンポポが自生し、それを四方から囲むように矩形の建物が建っている、神経の行き届いた、気持ちの良い場所であった。その内部も、伊丹の自宅に招かれたかのような、上質でこだわりがはっきりと見えながら、気持ちの良いものたちが上機嫌に迎えてくれる、特別の空間であった。設計したのは、伊丹の熱心な読者でもある建築家中村好文。この中村の、細部にわたる伊丹作品との照応を確認するのに、『集いの建築、円いの空間』は格好の案内書である。さて、伊丹十三とは、商業デザイナー、イラストレーター、俳優、エッセイスト、翻訳家、精神分析家、CM作家、テレビマンなどをつとめながら、そのどれにも収まりつかない巨大な才能の持ち主だった。50代になって『お葬式』という映画を撮って、それまでの経歴をすべて注ぎ込むように映画監督となり、デビュー作で大ヒットをとばす。その後、9本の映画をたてつづけに撮って話題となりさらにヒットをとばしたが、1997年、突然自死をして、その生涯を閉じてしまった。

『ヨーロッパ退屈日記』は、27歳の伊丹が、俳優としてイギリスにわたり、イギリス映画に出るためヨーロッパで過ごした数年間に見聞きしたことを述べた初エッセイ集である。のちのすべての伊丹の文章と同じく、一編一編が、すでに抜群におもしろく、こだわりがあってためになり、しかもよみやすい。けれどなぜだろうか、この本を読むたびに私は、せつなくなるのだ。そして一二編を読むと、それ以上読みすすめられず、本を伏せて、じいっと考えこんでしまう。これだけの大きな才能と、これだけのこだわりを持つ人は、どのように生き、なにを食べ、誰と会い、なにを作り、どう死ぬのだろうと、つまりは、その人の作品よりも、その人自身の生涯について、考えてしまうのだ。大きな才能に振り回されてしまう人間の、運命の不孝といったようなものに、痛ましい思いをしながら、けれど魅せられてしまうのである。

2023.03.28 住職のおすすめ本

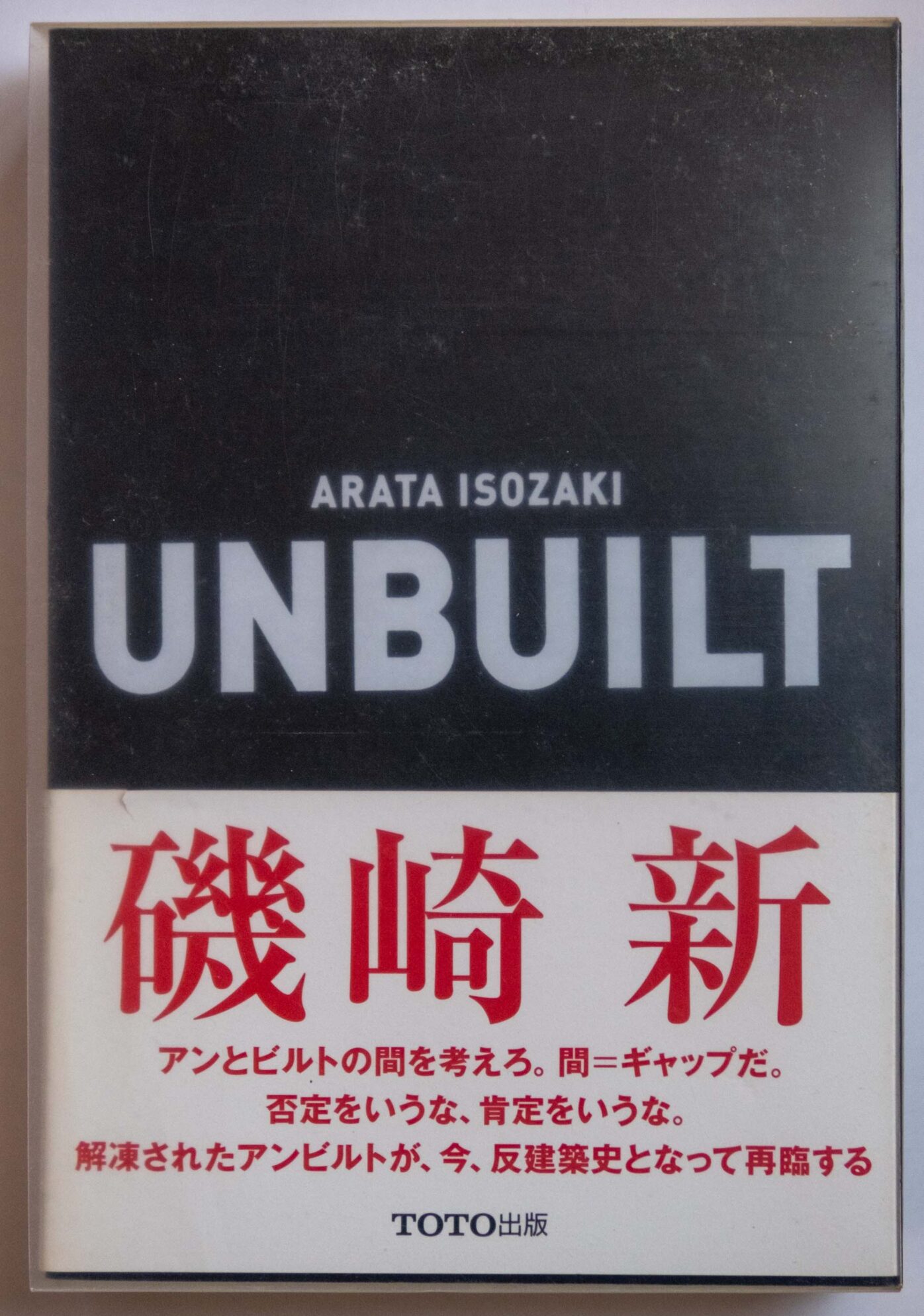

磯崎新『反建築史』(TOTO出版2001)

昨年12月28日、建築家磯崎新が亡くなった。91歳。年齢からすれば、いたしかたないとも思えるが、不思議なほど受けた衝撃が大きく、いまだに私はその残響のなかにある。

磯崎は、世界中、古今東西の建築家のなかでも、きわめて希有な存在であった。建てた実際の建築以上に、言語による建築、思想としての建築の名手であったからである。それは通常考えるような、建築家が自分の建築物に対してそのコンセプトを巧妙に解説するなどといった事態とは根本的に異なる。むしろ現実の建築物のほうが、言葉・思想による膨大な「建てられざる」建築の、ごく一部の顕現となっているといった状態を、磯崎は意識的にも無意識的にも狙っていた。その言語・思想自体も、建築的ではなく、むしろ自解しようとするモメントを内在させるようなものを好んで使った。そうした意味で磯崎建築の本質は、「反建築(アンビルト)」であり、「瓦礫(デブリ)」であった。

現実の建築物は、圧倒的に悠久な建てられる以前(アンビルト)と、呆然とたたずむ崩壊の以後(デブリ)とのあいだの、ごく一瞬のなにかでしかない。あるいは建築は、もの自体から立ち現われ、もの自体に解体しようとする運動全体だといってもよい。一瞬において永遠に対峙する時にこそ、世界全体として「建築」が現れる。おそらく磯崎はそう考えていたはずである。

こうした磯崎の考えが、日本の芸術運動であるネオ・ダダとの関係で展開したことを、前著は丁寧に明らかにした。私はこの本のおかげで、はじめてこの思想家=建築家の「出自」を知ることができ、それによって後著をより深く、再び読みなおすことができた。深く感謝する次第である。過去と現在とにこれだけの巨大な足跡を残しつつも、磯崎新とは「未来の建築家」なのだとつくづく思う。

未来において、磯崎の一生涯の真価は見直される。それは、もはや建築が不可能になる未来、瓦礫とともに生きざるをえない未来において、どのような「光」を描けるのかという問いとして現れる。磯崎はそのヒントを書き続け、造り続けたと思う。磯崎自身が不在の「反建築」そのものとなったこれから、磯崎の真の読解が始まるのだ。