読む

2023.11.25 住職のおすすめ本

伊丹十三『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫2015)

9月に講義の仕事があり、出張で愛媛県今治市まで行くことになった。それで、松山まで足をのばした。松山にぜひ行きたいところがあった。「伊丹十三記念館」である。伊丹十三(1933 -1997)の遺した8万点にもおよぶ品々を、その業績によって分類展示した記念館、というと、かたくるしく思われるだろうか。けれどもそこは、入ってみると一本の樹が植えてあるさっぱりとした明るい庭が目に飛び込んできて、その庭にはタンポポが自生し、それを四方から囲むように矩形の建物が建っている、神経の行き届いた、気持ちの良い場所であった。その内部も、伊丹の自宅に招かれたかのような、上質でこだわりがはっきりと見えながら、気持ちの良いものたちが上機嫌に迎えてくれる、特別の空間であった。設計したのは、伊丹の熱心な読者でもある建築家中村好文。この中村の、細部にわたる伊丹作品との照応を確認するのに、『集いの建築、円いの空間』は格好の案内書である。さて、伊丹十三とは、商業デザイナー、イラストレーター、俳優、エッセイスト、翻訳家、精神分析家、CM作家、テレビマンなどをつとめながら、そのどれにも収まりつかない巨大な才能の持ち主だった。50代になって『お葬式』という映画を撮って、それまでの経歴をすべて注ぎ込むように映画監督となり、デビュー作で大ヒットをとばす。その後、9本の映画をたてつづけに撮って話題となりさらにヒットをとばしたが、1997年、突然自死をして、その生涯を閉じてしまった。

『ヨーロッパ退屈日記』は、27歳の伊丹が、俳優としてイギリスにわたり、イギリス映画に出るためヨーロッパで過ごした数年間に見聞きしたことを述べた初エッセイ集である。のちのすべての伊丹の文章と同じく、一編一編が、すでに抜群におもしろく、こだわりがあってためになり、しかもよみやすい。けれどなぜだろうか、この本を読むたびに私は、せつなくなるのだ。そして一二編を読むと、それ以上読みすすめられず、本を伏せて、じいっと考えこんでしまう。これだけの大きな才能と、これだけのこだわりを持つ人は、どのように生き、なにを食べ、誰と会い、なにを作り、どう死ぬのだろうと、つまりは、その人の作品よりも、その人自身の生涯について、考えてしまうのだ。大きな才能に振り回されてしまう人間の、運命の不孝といったようなものに、痛ましい思いをしながら、けれど魅せられてしまうのである。

2023.03.28 住職のおすすめ本

磯崎新『反建築史』(TOTO出版2001)

昨年12月28日、建築家磯崎新が亡くなった。91歳。年齢からすれば、いたしかたないとも思えるが、不思議なほど受けた衝撃が大きく、いまだに私はその残響のなかにある。

磯崎は、世界中、古今東西の建築家のなかでも、きわめて希有な存在であった。建てた実際の建築以上に、言語による建築、思想としての建築の名手であったからである。それは通常考えるような、建築家が自分の建築物に対してそのコンセプトを巧妙に解説するなどといった事態とは根本的に異なる。むしろ現実の建築物のほうが、言葉・思想による膨大な「建てられざる」建築の、ごく一部の顕現となっているといった状態を、磯崎は意識的にも無意識的にも狙っていた。その言語・思想自体も、建築的ではなく、むしろ自解しようとするモメントを内在させるようなものを好んで使った。そうした意味で磯崎建築の本質は、「反建築(アンビルト)」であり、「瓦礫(デブリ)」であった。

現実の建築物は、圧倒的に悠久な建てられる以前(アンビルト)と、呆然とたたずむ崩壊の以後(デブリ)とのあいだの、ごく一瞬のなにかでしかない。あるいは建築は、もの自体から立ち現われ、もの自体に解体しようとする運動全体だといってもよい。一瞬において永遠に対峙する時にこそ、世界全体として「建築」が現れる。おそらく磯崎はそう考えていたはずである。

こうした磯崎の考えが、日本の芸術運動であるネオ・ダダとの関係で展開したことを、前著は丁寧に明らかにした。私はこの本のおかげで、はじめてこの思想家=建築家の「出自」を知ることができ、それによって後著をより深く、再び読みなおすことができた。深く感謝する次第である。過去と現在とにこれだけの巨大な足跡を残しつつも、磯崎新とは「未来の建築家」なのだとつくづく思う。

未来において、磯崎の一生涯の真価は見直される。それは、もはや建築が不可能になる未来、瓦礫とともに生きざるをえない未来において、どのような「光」を描けるのかという問いとして現れる。磯崎はそのヒントを書き続け、造り続けたと思う。磯崎自身が不在の「反建築」そのものとなったこれから、磯崎の真の読解が始まるのだ。

2023.02.27 住職のおすすめ本

アジア人物史 [17~19世紀] アジアのかたちの完成 集英社2022

![アジア人物史 [17~19世紀] アジアのかたちの完成 集英社2022](https://tentoku-ji.com/wp/wp-content/uploads/2023/02/DSCF5559.jpg)

江戸時代、朝鮮半島から日本へは、朝鮮通信使という友好使節が来ていた。そのように歴史の教科書では習った。このことにはいままでなにも気にしていなかった。

けれども考えてみれば、江戸時代以前、日本は朝鮮半島に攻め入り、軍事的侵略をしていたのである。言うまでもなく、秀吉の朝鮮出兵である。

そうであれば、日本は、朝鮮半島に対して軍事侵略を行い、そののちに国交を回復し、通信使を送ってもらうまでになったということだ。そのような国交の回復がどのように行われたのかについて(そしていったん国交が回復した両国の関係が、またも明治日本の軍事侵略をどのように志向させたかについて)、私はいままでなんの想像もしてこなかった。文字通り「無関心」だったのである。

けれども、この国交回復には対馬藩の苦闘があったということを、このたびの本の木村直也「江戸時代の日朝関係とその変容―対馬の動向を中心に」ではじめて知った。はずかしいことである。

現在、朝鮮半島と日本との関係は最悪であり、それは日本が軍事侵略を行い、徴用工動員などを行った、加害者としての行為に対して、国として清算できていない多くの部分があることに原因の一班がある。

かつて江戸時代に、対馬一藩に課せられた朝鮮日本両地方間の調整の機能は、近代国家どうしの交渉におきかえられ、それは世界情勢全体のパワーバランスともつながって、きわめて複雑になった。この状況をどう解きほぐすかは、けれどもやはり、まずは歴史を参照することからはじめるべきであり、対馬藩の苦悩をより詳細に見る必要があると思う。

本書はほかにも、前田舟子「琉球王国の新時代」、川原秀城「朝鮮実学」、小松久男「中央アジアの十九世紀」など、いままで「無関心」であった領域をするどく衝いた問題を詳述して、現在の複雑な国際関係の淵源を照らし出している。本書を読み、私はなんども驚嘆した。シリーズの続巻も刮目して待ちたい。

2022.01.25 住職のおすすめ本

「戦士の休息」 岩波書店

落合博満氏が、いまもっとも気になる人である。落合氏とは、ご承知のように、プロ野球選手としてはロッテ・中日・巨人・日ハムと渡り歩き、3度の三冠王を取り、プロ野球監督としては中日を率いた8年間にリーグ優勝4度、日本一1度を達成した人物である。だが選手のときにも、監督の時にも、活躍しているその時には、実は興味がわかなかった。それが最近になって妙に気になる人物となり、本や発言などを漁るようになった。

『戦士の休息』は落合氏が映画について書いた本で、もとは氏の趣味である映画鑑賞に目をつけたスタジオ・ジブリの鈴木敏夫プロデューサーがジブリの会報『熱風』に依頼した連載である。プロ野球界についての氏自身の深い見解や分析と、年季の入った映画鑑賞眼とが交錯して、唯一無二の読み物となっている。一方『嫌われた監督』は、元中日新聞の落合番の記者によって書かれた落合氏の監督8年間についてのドキュメントであり、氏の一見突飛にみえる言動の理由を丁寧に解き明かし、深く考えさせる読み物となっている。

落合氏は、歯に衣着せず、率直な発言をする。それは時に大言壮語、有言実行といわれた。かと思うと監督時代には、マスコミや選手に沈黙を守り、語るときにはポツリと預言のような謎めいた言葉を残し、試合中には無表情を貫いた。そしてそのどちらにおいても、周囲を驚かせる決断をして結果を残した。この率直と決断、秘密と即断の根底には、「プロフェッショナルとして、何が求められ、そのためにどうしなければならないか」という根底的な認識があったのである。

一見奇矯なその言動が、実は誰よりもものごとの基本にもどり、それを自分ながらに考察することによって考え抜かれたうえで発せられていることが、両書をあわせよむとよくわかる。落合氏の言動はものごとの本質をつねに新鮮に衝く。それもまた、基本に忠実に、シンプルに考えているためである。そのシンプルさが、無駄なことがらをうろうろ考えてしまう私たちにとって、かえって新鮮に、斬新に響くだけなのだ。局所局所に、私たちがそれぞれ個として生きる根本を見直す場合に、氏の言葉と行動は、大きな勇気を与えてくれる。

2021.09.01 住職のおすすめ本

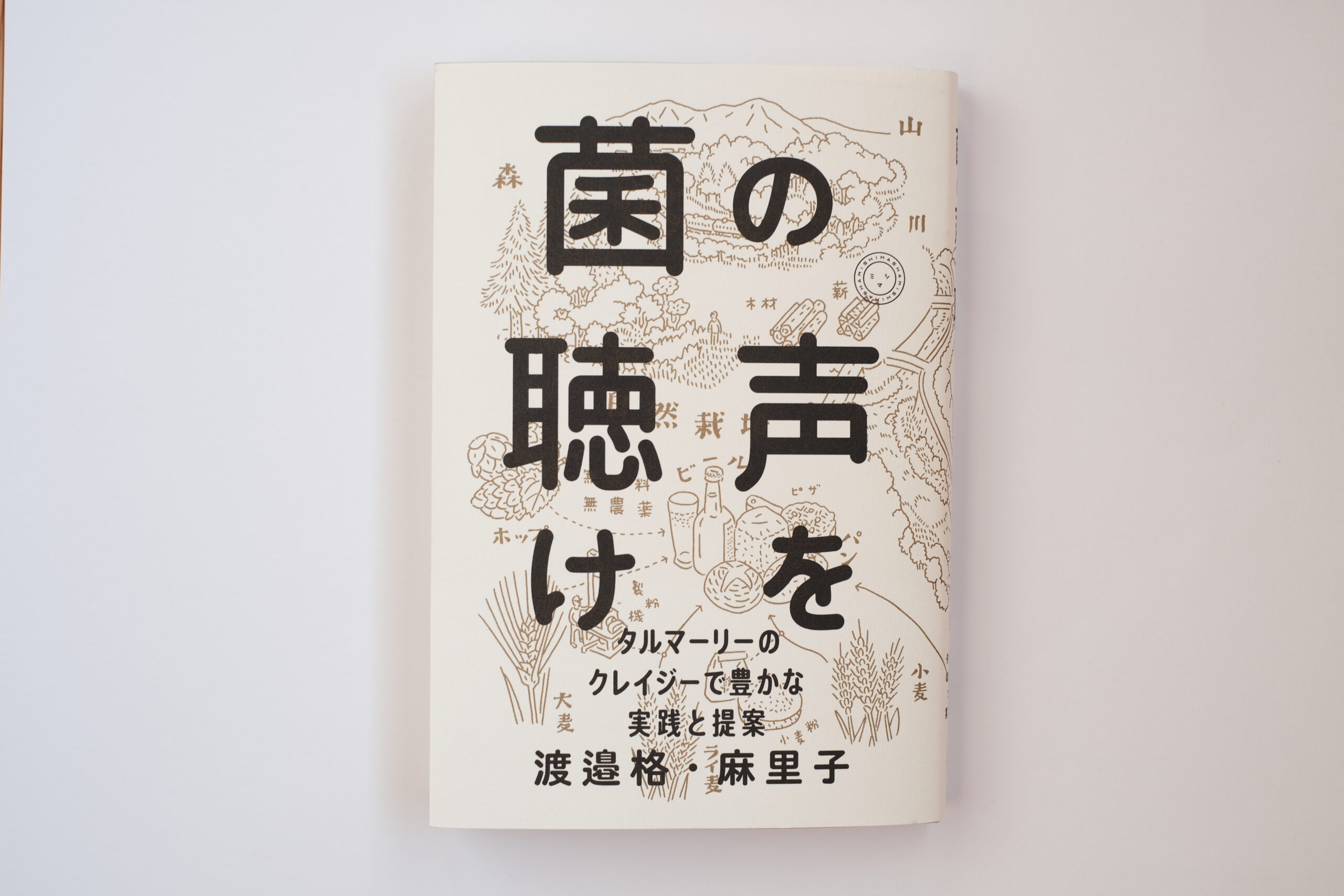

「菌の声を聴け」 ミシマ社

「菌の声を聴け」ミシマ社

渡邉 格・麻里子 著

こんな話がある。ある老僧が言った。「虚空を掴むことを知っているかい」僧が応える。「知ってますとも」「やってごらん」僧は手で空中を掴む動作をした。老僧「ああ、おまえはやっぱりわかってない」僧「じゃあ、どうやって掴むのですか」老僧は突然、僧の鼻をつまんで力任せに引っ張った。「いたたたた!鼻が取れてしまうじゃないですか!」老僧「そうそう、そうやって掴むのだ」。道元禅師の『正法眼蔵』「虚空」巻に見える話である。

渡邉夫妻の近著である『菌の声を聴け』を読んで、しきりにこの話を思い出した。夫妻は鳥取県智頭町で、野生の菌で発酵させてパン・ビールを作るお店「タルマーリー」を経営している。本書はパンとビールを作る過程を描きながら、夫妻自身の人生の反省と再生譚とも、会社の移転成功譚とも、社会変革の提案実践とも読める多視角的な本となっていて、非常に面白い。私は特にこの本を、「菌活」(渡邉氏の造語)という実践に根差した、一種の仏教的実践書として読んだ。

たとえば次の箇所。「野生の菌による発酵は曖昧で動的だ。・・・動的なモノ作りにおいて職人は、日々現象を観察して経験を蓄積し、全体の関係性の中から直観的に最適解を導いていく。・・・すると職人は、大事な素材と一体化して作るモノを自分の分身みたいに感じるようになる」(86~87頁)。野生の菌を降ろして発酵を行おうとする場合、菌と職人というバラバラの個別なものの足し算ではなく、すべてがつながった大きな全体的環境のなかで、環境の一部としての菌を、環境の一部である職人が扱うという状況に自覚せざるを得ない。このことは結果として、職人自身をも含まれる全体の一部として、自分自身としての発酵を扱うということになる、というのである。さきほどの「虚空を掴む」話では、虚空とはさとりのことだが、僧は虚空を、自分とは別の、掴むことができる対象だと思っていた。しかし、虚空=さとりとは、僧自身をも含む世界全体のことであって、虚空を掴む(さとりを開く)とは、全体とのつながりのなかで存在する自分を掴むことだ。だから老僧は、自分自身を動的に、実践的にとらえてこそ、「虚空を掴む」としれ、と言ったのである。この逸話はそうした意味で、渡邉夫妻の発酵の実践(「菌活」)と照らしあう話であるように思っている。

本書ではまた、「発酵を取り巻く環境は、単純な「因果」ではなく、複雑な「縁起」で捉えるべき世界だろうと思う」(85~86頁)とも言われ、『般若経』の「空(くう)」の教えや、「禅」の修行の要諦と照応する言葉も見える(巻末の参照文献では仏教学者梶山雄一氏の本も見えている)。こうした仏教と照応する知見が、モノづくり、地方からの生活スタイルの見直しに直結しているのを見るのは新鮮な驚きである。実は渡邉さんのお子さんは、智頭の森のようちえん「まるたんぼう」で私の息子の二年上のお兄さんだった。「タルマーリー」のチーズのパンが好みで、一家でよく食べている。お近くに優れた理論家=実践家がいらっしゃることはとてもたのもしい。